Ein kurzer Blick auf die Geschichte der Schule soll ihr wechselhaftes Schicksal vergegenwärtigen

Als diese Maria-Ward- Schule gegründet wurde, residierte noch ein Kaiser im Homburger Schloss. Die Schule wurde, auch das zeigt ihre Verbundenheit und Verwobenheit in die Geschichte dieser Stadt, in einem Kurhotel gegründet. Das Kurhotel „Zu Den drei Kaisern“, auf dessen Terrasse drei überlebensgroße Statuen der Kaiser des Dreikaiserjahres 1888 standen, war auch ein Ort, um sich nach den Kuranwendungen zu einem gutbürgerlichen Mittagstisch niederzulassen. Und bei einem solchen Besuch der kurenden Sr. Maria Bonifazia Scherer, der Oberin der Englischen Fräulein in Aschaffenburg, entstand die Idee zum Erwerb des Kurhotels, um aus diesem ein Erholungsdomizil für alte und kranke Schwestern mit einer angegliederten höheren Töchterschule zu gründen. Die Maria-Ward-Schwester wollten gemäß ihrem damals revolutionären Verständnis von Frauenbildung eine Schule für Mädchen und junge Frauen anbieten, die auf ein Hochschulstudium vorbereitet und Abschlüsse vergibt, die zum Studium an einer Universität berechtigen.

Aber die zuständigen Behörden genehmigten diesen Antrag nicht, wohl weil damals ein grundsätzlicher Zweifel an der Berechtigung der Schulform des Gymnasiums für Mädchen bestand. Vielmehr wurde den Schwestern das Betreiben einer privaten kirchlichen Haushaltsschule für erwachsene Ausländerinnen erlaubt.

Doch die Maria-Ward-Schwestern ließen sich nicht entmutigen, sondern blieben entschlossen, ihr ursprüngliches Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Dieses Ziel war schwer und nur durch einen schrittweisen Wandel zu erreichen, durch die Anpassung an gesellschaftliche Bedürfnisse und das beherzte Ergreifen sich bietender Chancen zur Weiterentwicklung des schulischen Angebotes. Nicht weniger als elf Schulformänderungen hat die Schule in ihrer Geschichte durchlebt: Nach der staatlichen Anerkennung der Haushaltsschule führte der Weg zum Beispiel über eine Schule für Kinderpflegerinnen, verschiedene Hausfrauenklassen, eine Berufsfachschule und eine höhere Handelsschule dann zur Realschule, dem beruflichen Gymnasium und nun zum allgemeinen Gymnasium.

Dabei waren Flexibilität und Standhaftigkeit gefordert, um Veränderungen nicht als Bedrohung sondern als zu gestaltende Herausforderung zu begreifen.

Zahlreiche Um-, Auf, An- und Neubauten waren eine Folge oder eine Voraussetzung, auf jeden Fall aber eine Begleiterscheinung dieser Wandlungsfähigkeit. Wenn Sie sich jetzt umsehen, dann feiern wir zwischen dem Alten und dem Neuen – hier hinter mir und vor Ihnen steht das Haupthaus des ehemaligen Drei-Kaiserhofes – und dort der Zugang zur Baustelle im 2. Obergeschoss, in dem neue Unterrichtsräume entstehen, die zum Aufbau unserer grundständigen Gymnasiums benötigt werden.

Veränderung ist hier Programm

In den vergangenen 125 Jahren, seitdem die Schule an ihrem Standort im Weinbergsweg besteht, wirkten sich historischen Prozesse und geschichtliche Großereignisse in erheblichem Maße auf die Geschicke der Schule aus:

Der 1. Weltkrieg brachte der Schule ein Hilfs- und Heimlazarett ins Haus und die Schule wurde geräumt. In der nachfolgenden Zeit von Geldentwertung, Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise waren das Wirtschaften in der Schule und insbesondere die Verpflegung auch im Internat schwierig. Das Schulgeld musste beispielsweise wegen der rasanten Geldentwertung in Naturalien bezahlt werden.

Ab Mitte der 1930er Jahre bedrängte der Nationalsozialismus mit seiner Ideologie und Einflussnahme die ordensgeführte Schule, denn Ziel des NS-Regimes war es auch, die christlichen Kirchen und ihre Organisationen entbehrlich, ja überflüssig zu machen und die Menschen ganz für sich zu vereinnahmen. Sich diesem zu widersetzen und die Schule, so lange wie irgend möglich für den Schulbetrieb geöffnet zu erhalten, waren die Ziele der Schwestern. Die Schülerinnen wurden von offizieller Seite zu zahlreichen Arbeitsdiensten herangezogen. So mussten sie an schulfreien Nachmittagen Feldarbeit und Erntehilfe leisten, alleinstehenden Frauen, deren Männer im Krieg waren, im Geschäft, auf dem Hof oder im Haushalt helfen oder nach Fliegerangriffen Aufräumarbeiten durchführen. Im Schnitt kamen so zum regulären Unterricht noch bis zu 27 Stunden körperliche Arbeit für jede Schülerin dazu. Dies vorbildliche Handeln sollte den Blick der NS-Verwaltung möglichst von der Schule ablenken. Aber trotz des geschlossenen Beitritts aller Schülerinnen zum BDM, dem Bund deutscher Mädel, trotz ihres Eintritts in die Opferkammerradschaft des Volksbundes für das Deutschtum im Ausland, trotz ihrer großzügigen Sachspenden für die nationalsozialistische Wohlfahrtsfront in Form von Spielzeug und Kleidung konnte die Schulschließung nicht abgewendet werden. 1940 wurde die Schule wiederum für ein Lazarett geräumt. Es wurden hier schwer Verwundete, an Ruhr und Tuberkulose Erkrankte, nach der Befreiung durch die Amerikaner auch ehemalige KZ-Inhaftierte untergebracht. Die Schwestern übernahmen, neben dem Lazarettdienst und der Pflege der ansteckend Erkrankten, die Küche und die Verpflegung von bis zu 200 Personen in den Räumlichkeiten der Schule.

Der ideologischen Vereinnahmung haben sich der Orden und die Schwestern stets widersetzt, wie ein Zitat aus der Schulchronik eindringlich belegt. Dort heißt es im Frühjahr 1945 resümierend: „All unsere Unterwerfungen unter die Vorschriften der Nazibehörden waren nur äußerlich, um den Fortbestand der Schule möglichst lange zu sichern. Wir mussten aber den Schülerinnen die Augen öffnen, sie durften nicht im Unklaren bleiben, über das, was die NSDAP wollte und durch Einrichtung und Gesetz vorschriebt, niemals aber haben wir die Anschauungen und Forderungen bejaht, wenn sie gegen Gottesgebot zielten.“

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges dauert es nur ein paar Wochen, bis die Schwestern wieder Unterricht in der Schule anboten. Neben Mädchen wurden für kurze Zeit auch Jungen der näheren Umgebung beschult, einfach um Kindern wieder einen geregelten Tagesablauf und Unterricht zu ermöglich. Dies wissen wir heute nach über einem Jahr der Pandemie und einer langen Weile von Distanzunterricht und Schulschließung wohl zu würdigen.

Die Zeit des Wiederaufbaus nach 1945 war zunächst auch im Institut der Englischen Fräulein mit Not und Entbehrung verbunden. Doch die Schule passte sich und ihr Angebot an, renovierte, baute um und aus und bot neue Schulformen an. Der größte Umbau war die Errichtung des Rechts uns umgebenen Gebäudeteiles und der Turnhalle. In den Jahren 1965 bis 1967. Es folgten der Anbau eines Musikpavillions und die Aufstockung auf das 2. Stockwerk im Gebäudeteil. Die Realschule löste die höhere Handelsschule ab, 2013 wurde wiederum umgebaut – der Gebäudeteil des Gartenhauses, im Souterrain des Drei-Kaiserhofes gelegen, wurde zu Unterrichträumen umgestaltet, die seit der Genehmigung des Beruflichen Gymnasiums benötigt wurden. Ganz aktuell ist der Umbau des Dachgeschosses direkt neben uns, der für das allgemeine Gymnasium nötig geworden ist.

Der Blick in die Geschichte der Schule ist auch eine Standortbestimmung für uns, die wir in dieser Schule lehren und arbeiten. Sie macht uns bewusst, in welcher Tradition wir mit unserer Maria-Ward-Schule stehen. Maria-Ward-Schulen und die verwandten Loreto- Colleges gibt es in über 200 Ländern dieser Erde. Mit dem Loreto College in Brisbane, Australien, verbindet uns eine enge Freundschaft und ein jährlich stattfindendes Austauschprogramm. Alle vereint der Anspruch, besondere Sorge um die Jugend zu tragen, gemäß den Zielen der Ordensgemeinschaft der Maria-Ward-Schwestern.

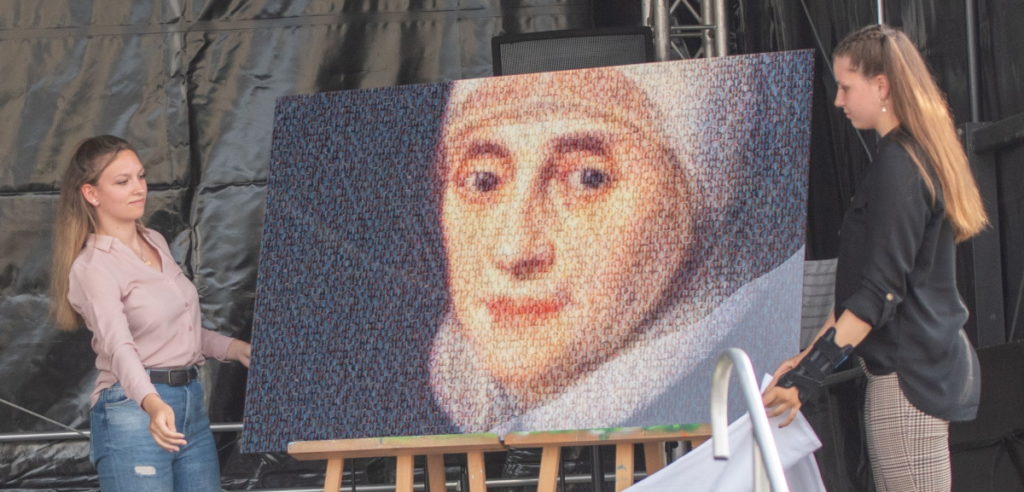

Der Ordensgründerin Mary Ward ging es besonders um Erziehung für Mädchen, um gleiche Bildungschancen für Frauen, da es für sie im 17. Jahrhundert, zu den Lebzeiten Marys, noch keine öffentlichen Schulen gab. Mary Ward wollte nicht nur ein Bildungsangebot für Mädchen aus wohlhabenden Familien, sondern sie eröffnete auch Grundschulen für die Armen. Aber sie erstrebte stets Schulbildung mit hohem Niveau. Die Mädchen sollten alles erlernen, was ihnen helfen konnte, später ihr Leben als gebildete Frauen zu gestalten und an ihrem Platz Verantwortung zu übernehmen. Mary Ward war überzeugt, dass Frauen – auf der Grundlage einer gründlichen Ausbildung – in Kirche und Gesellschaft einen wichtigen Beitrag leisten können.

Nach den Erziehungsplänen Mary Wards beruht die Erziehung – selbstverständlich – auf dem christlichen Menschenbild. Damals wie heute verstehen sich Schulen in der Tradition der Mary Ward als Orte der Integration; es geht ihnen um die Formung und Stärkung der eigenen Identität der ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler, um die ganzheitlichen Erziehung und Bildung, die auf geistige, moralische und intellektuelle Entwicklung sowie auf die Vermittlung christlicher Werte ausgerichtet ist.

Die Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Tradition Maria Wards sollen dazu befähigt werden, sich im öffentlichen Leben zu engagieren, Solidarität an den Tag zu legen, die Realität kritisch zu hinterfragen und dialog-fähig zu werden.

Was bedeutet dies alles ganz konkret für uns an der Maria-Ward-Schule in Bad Homburg?

Wir hier gestalten die Veränderung aktiv, vernetzen uns durch Projekte im In- und Ausland und sehen uns den Erziehungszielen unserer Namensgeberin verpflichtet, indem wir Mädchen und junge Frauen im christlichen Geist zu selbstbewussten Persönlichkeiten für die Welt von heute erziehen. Dabei ist es uns, neben der Vermittlung von fachlichen Inhalten und praktischem Können, ein besonderes Anliegen, unseren Schülerinnen das Vertrauen in sich selbst und den Glauben an die eigenen Fähigkeiten zu vermitteln. Der Leitspruch Mary Wards:

Zeige Dich, wie Du bist, und sei, wie Du Dich zeigst (Mary Ward 1585 – 1645)

Steht exemplarisch für unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag – es ist dies ein Zuspruch, der Vertrauen und Mut schenken soll. Dazu ermutigen und unterstützen wir unserer Schülerinnen, herauszufinden, wo ihre Stärken sind. Wir schaffen eine wertschätzende Lernatmosphäre und wecken bei unseren Schülerinnen den Mut, sich mit den eigenen Ideen und Überzeugungen in der Gesellschaft einzubringen. Wir fördern das Lernen mit Kopf, Herz und Hand, und sind der Überzeugung, dass ein gebildeter Mensch nicht der ist, der viel weiß, sondern der, der unterscheiden und sortieren und sich ein eigenen Urteil bilden kann, um selbstbestimmt zu handeln.